Das Pariser Klimaabkommen feierte im Dezember 2020 seinen fünften Geburtstag. Mit ihm einigten sich die unterzeichnenden Staaten darauf, dass maximal 2 Grad Celsius (angestrebt 1,5 Grad Celsius) Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter der Menschheit zuzumuten sei. Zeitgleich verkündete die Europäische Kommission voller Stolz das neue Emissionsreduktionsziel von mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990, das bis 2030 erreicht werden soll. Bis 2050 soll Europa anschließend zum ersten klimaneutralen Kontinent werden.

Mittel zum Zweck ist der 2019 verabschiedete „European Green Deal”, den die Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen vorstellte. Als „Mann auf dem Mond”-Moment von letzterer gefeiert, sollte er gemeinsam mit dem neuen Klimaziel das „Jahrzehnt des Klimaschutzes” einleiten. Doch das neue Klimaziel stößt bei Wissenschaftler*innen und Klimaaktivist*innen auf Kritik: Es käme nicht nur zu spät, sondern sei auch nicht ausreichend, um eine Verschärfung der Klimakrise abzuwenden. Ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz liegt das weltweite Emissionsbudget zugrunde, laut dem die Weltgemeinschaft nur noch eine bestimmte Menge an Treibhausgasen ausstoßen darf, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Das CO2-Budget der EU ist demnach spätestens 2032 verbraucht. Klar ist: Es eilt, es wird gestritten und es bewegt sich wenig.

| EU-Biodiversitätsschutz: „Die Rhetorik stimmt nicht mit der aktuellen Praxis überein.”

von Charlotte Felthöfer und Timon Satzky Im Mai 2020 stellte die EU-Kommission die Biodiversitätsstrategie 2030 sowie die damit verbundene „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie für eine nachhaltige Landwirtschaft vor. Gleichzeitig stehen Agrarsubventionen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in der Kritik, diesen Wandel zu behindern. Wie zielführend im Sinne der biologischen Vielfalt agiert die EU wirklich? Eine Analyse. |

Lesen!

Die Covid19-Pandemie macht die Auswirkungen des Biodiversitätsverlusts für den Menschen deutlicher als je zuvor, denn: Je biologisch vielfältiger ein Ökosystem, desto schwieriger ist es für einen Krankheitserreger, zu dominieren und sich schnell auszubreiten. Die UNESCO bezeichnet dabei den Biodiversitätsschutz als „besten Impfstoff für die Zukunft.“

Um diesen Impfstoff ist es allerdings momentan nicht gut bestellt. Die Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD) zieht eine ernüchternde Bilanz zur weltweiten Lage der Biodiversität: Von den 20 Biodiversitätszielen, die 2010 von der Konvention beschlossen und bis 2020 erreicht werden sollen, hat die Weltgemeinschaft kein einziges vollständig erreicht. Dies sei nach Angaben der Konvention vor allem auf nationale Maßnahmen der Unterzeichnerstaaten zurückzuführen: In weniger als einem Viertel der Staaten stehen diese im Einklang mit den Biodiversitätszielen.

Der zunehmende Verlust der Biodiversität hat direkte Auswirkungen auf die größten Herausforderungen unserer Zeit, die in den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, kurz SDGs, festgehalten wurden. So bedroht der Rückgang der Biodiversität laut Angaben des Weltbiodiversitätsrates rund 80 Prozent der SDGs, von der Armutsbekämpfung bis zum Klimaschutz. Wissenschaftler*innen appellieren an die nationalen Regierungen, dem Verlust der biologischen Vielfalt effektive Maßnahmen entgegenzusetzen. Folgt die EU dem Rat der Wissenschaftler*innen?

Kurz erklärt: Biodiversität

Die biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, misst die biologische Variation innerhalb eines bestimmten geographischen Gebietes. Hierbei wird zwischen drei Teilbereichen unterschieden: der Variation an Genen innerhalb einer Art, der Anzahl an Arten sowie der Menge an Ökosystemen. Die Artenvielfalt ist somit ein Teilbereich der Biodiversität und nicht synonym.

Was hat die Landwirtschaft damit zu tun?

Im Bericht zur Lage der Natur in Europa der Europäischen Umweltagentur wird ein großer Teil des Biodiversitätsrückgangs, der Landwirtschaft sowie auf starke urbane Planungsmaßnahmen zurückgeführt. Zusätzlich werden Maßnahmen zum Biodiversitätsschutz vor allem über den Europäischen Landwirtschaftsfond finanziert. Dies hat zur Folge, dass die Effektivität der Maßnahmen intensiv mit der Europäischen Landwirtschaft zusammenhängt, und somit auch von der aktuell angestrebten Agrarreform der EU-Agrarminister*innen beeinflusst wird.

Unter klarer Bezugnahme zur Covid19-Pandemie veröffentlichte die EU-Kommission unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Frühjahr 2020 zwei miteinander verbundene Strategiepapiere: die Biodiversitätsstrategie 2030 und die „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie, im englischen Original „Farm-to-Fork”-Strategie. Beide Strategien richten sich nach den SDGs der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie dem Pariser Klimaabkommen. Die Biodiversitätsstrategie setzt sich zum Ziel, dass sich die biologische Vielfalt in Europa bis 2030 „auf dem Weg der Erholung befindet“. So sollen bis 2030 mindestens 30 Prozent der Landfläche und ein ebenso hoher Anteil an Meeresgebieten als Schutzgebiete ausgezeichnet werden, davon ein Drittel als streng geschütztes Gebiet. Auch sollen geschädigte Ökosysteme renaturiert werden, Bestäuberinsekten besonders geschützt und drei Milliarden Bäume gepflanzt werden.

Die Landwirtschaftsstrategie „Vom Hof auf den Tisch“ ist in einigen Punkten deckungsgleich mit der Biodiversitätsstrategie und soll die Transformation zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion verstärken. So soll in der Landnutzung, die in besonderem Maße für den Rückgang der biologischen Vielfalt verantwortlich ist, ein um 50 Prozent verringerte Einsatz von Pestiziden erreicht und mindestens 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche sollen nicht länger bewirtschaftet werden, sondern zu artenreichen Lebensräumen umgestaltet werden. Diese Ziele lässt sich die EU einiges kosten: So sollen jedes Jahr 20 Milliarden Euro aus EU-Fonds sowie nationalen und privaten Quellen in Biodiversität investiert werden.

EU-Maßnahmen - Nicht mehr als heiße Luft?

Die Strategien wurden von Zivilgesellschaft und Medien überwiegend positiv aufgenommen. Auch Umweltverbände wie der deutsche Naturschutzbund (NABU) begrüßen die Strategie und drängen nun auf eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen. Lisa Tostado, Programmleiterin für internationale Klima-, Energie- und Landwirtschaftspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel, kritisiert jedoch im Gespräch mit treffpunkteuropa.de die Divergenz zwischen den Absichtserklärungen und der tatsächlichen europäischen Agrarpolitik:

„Selbst nach einem zweieinhalbjährigen Gerangel um Reformen, um nationale Strategiepläne, um eine gewisse Renationalisierung der Agrarpolitik, ist es nicht gelungen, Biodiversität deutlicher zu verankern. Trotz der vielversprechenden Kommunikationen rund um die Farm-to-Fork-Strategie und der Biodiversitätsstrategie 2030. Da stimmt einfach die Rhetorik nicht mit der aktuellen Praxis überein.“

Auch Audrey Mathieu, Referentin für EU-Klimapolitik bei Germanwatch, begrüßte im Gespräch mit treffpunkteuropa.de den Aktionismus der EU-Kommission in der Umweltpolitik, pocht allerdings auf eine schnelle Umsetzung:

„Wir begrüßen die EU-Biodiversitätsstrategie, aber es ist wichtig zu betonen, dass die Biodiversität, so wie wir sie haben, drei Säulen des Handelns erforderlich macht: Erstmal allgemein naturverträgliche Landnutzung in der Fläche, das ist zentral und dabei spielt die Agrarwirtschaft eine wichtig Rolle, zweitens wirksame Schutzgebiete und drittens eine Renaturierungsagenda.“

Eine rechtliche bindende Umsetzung der Strategie sei wünschenswert. Durch das zivilgesellschaftliche Interesse würden Mitgliedsstaaten ähnlich wie beim Pariser Klimaabkommen zumindest stärker unter dem Druck stehen, die Maßnahmen auch in der Praxis umzusetzen.

Der Landwirtschaft kommt bei dem Schutz von Biodiversität eine hohe Verantwortung zu.

Foto: Unsplash / no one cares / Lizenz

Hat die EU die richtige Strategie gewählt?

Zumindest bei der Biodiversitätsstrategie 2020 lässt sich dieser Effekt allerdings kaum beobachten: Laut der Halbzeitbilanz der Biodiversitätsstrategie 2020 der EU-Kommission hat man von acht formulierten Zielen nur bei der Bekämpfung von invasiven Arten den Zeitplan eingehalten und die gewünschten Vorgaben erreicht. Bei den restlichen sieben Zielen ist eine unzureichende oder nicht signifikante Entwicklung zu beobachten. Insgesamt hat sich die Biodiversität in der EU, trotz einiger positiver Trends, sogar verschlechtert.

Norbert Lins, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments, sieht im Gespräch mit treffpunkteuropa.de für das Scheitern der Biodiversitätsstrategie 2020 vor allem zwei Gründe: Zunächst, dass „die Ziele der Biodiversitätsstrategie noch nicht in Rechtstexte gegossen wurden und damit nicht bindend sind“, und zum Zweiten, dass die ambitionierten Ziele nicht die Unterstützung aller Akteure sicherstellen würden, da sie weder auf den Verbraucherwillen eingehen noch marktorientiert und rentabel seien. Das sei nicht zielführend. Der CDU-Politiker sehe eine größere Erfolgschance für den effektiven Schutz von Biodiversität in der Nutzung des Vertragsnaturschutzes, der jedoch auch in der neuen Biodiversitätsstrategie 2030 keine Erwähnung findet.

Kurz erklärt: Vertragsnaturschutz

Der Vertragsnaturschutz beschreibt eine Strategie, nach der lokale Naturschutzbehörden zusammen mit Landwirt*innen auf freiwilliger Basis eine regional angepasste landwirtschaftliche Nutzung und konkrete Naturschutzmaßnahmen vertraglich vereinbaren, etwa durch das tierschonende Mähen von Wiesen, oder die Ergänzungspflanzung von Streuobstwiesen oder Blühstreifen. Diese ergebnisorientierte Strategie könnte nicht nur zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen, sondern regional angepassten Biodiversitätsschutz hervorheben, was durch europaweite Strategiepläne möglicherweise nicht berücksichtigt werden könnte.

Ein Nachteil dieser Strategie ist laut Umweltschutzverbänden jedoch, dass sie auf Freiwilligkeit beruht, und meist keine rechtlich gesicherte, großräumige und vernetzte Schutzfläche bieten kann, die für einen effektiven Biodiversitätsschutz nötig wäre.

Agrarreform oder -reförmchen?

In der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 wird betont, die Kommission werde „sicherstellen, dass die GAP-Strategiepläne anhand solider Klima- und Umweltkriterien bewertet werden”. Somit wäre die Agrarreform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zukünftig an bewertbare Kriterien geknüpft und mit den Zielen der Biodiversitätsstrategien verbunden. Die Vorstellung der neuen GAP wird von Umweltschützer*innen allerdings massiv für ihre wenig wirksamen Maßnahmen kritisiert.

Einer der größeren Streitpunkte der Agrarreform, die in den letzten Wochen durch die EU-Agrarminister*innen entstand, war die Kopplung der Agrarsubventionen an die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe. Kritiker*innen zufolge würde bei dieser Regelung nicht genug darauf geachtet, was tatsächlich mit der Nutzung der Fläche passiert. Zudem sei es nicht mehr zeitgemäß, Betriebe mit Millionen zu fördern, unabhängig von ihrem Einsatz für Umwelt und Gesellschaft. Denn besonders auf großen landwirtschaftlichen Nutzflächen, auf denen einen intensive Landwirtschaft betrieben wird, lässt sich ein großer Biodiversitätsverlust feststellen.

Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, betont dagegen gegenüber treffpunkteuropa.de, dass „Umwelt- und Klimaleistungen nun einmal auf der Fläche erbracht werden“ und im Übrigen auch erst dann erfolgreich seien. Des Weiteren werde auch anders als oft behauptet „auch praktisch alle Agrarumweltzahlungen auf die Fläche bezogen“.

Ein weiterer Streitpunkt war die Höhe der Subventionen an landwirtschaftliche Betriebe, die an sogenannte eco-schemes, also Öko-Programme, gekoppelt werden sollen. Die EU-Agrarminister*innen einigten sich auf 20%, das EU-Parlament sprach sich für 30% aus. Während Umweltschutzorganisationen und Aktivist*innen diese Quote nicht weit genug geht und es einen medialen Protest gegen die Agrarreform unter dem Hashtag #VoteThisCAPdown gab, sehen Befürworter*innen darin „wichtige Schritte auf dem Weg in eine grünere Agrarpolitik“, so Norbert Lins der EVP.

Dear MEPs, your vague distant climate targets will have no meaning if you fail to #VoteThisCAPdown and keep supporting the commercial lobby interests.

This is your chance to turn empty words into action. The eyes of future generations are upon you. No more excuses.#FututreOfCAP pic.twitter.com/Z60fWqnZd0— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 23, 2020

Twitter: Die Klima- und Umweltaktivistin Greta Thunberg spricht sich öffentlich gegen die EU-Agrarreform aus.

Bernhard Krüsken des Deutschen Bauernverbandes verweist in diesem Zusammenhang zusätzlich auf die wachsenden Herausforderungen für landwirtschaftliche Betriebe. Denn durch die eco-schemes würden sich „die Einkommensprobleme der Landwirte weiter verschärfen“.

In der Tat findet man weder in der Biodiversitätsstrategie 2030 noch in den Vorschlägen für die Agrarreform eine strukturelle Verbesserung der Einkommensstruktur landwirtschaftlicher Betriebe. Dennoch könnten die neuen eco-schemes die Attraktivität von Biodiversitätsschutz erhöhen. Zum einen, weil Öko-Programme zukünftig einkommenswirksam einen Beitrag zum Einkommen der Landwirt*innen leisten dürfen und nicht wie bisher nur mit einem Nachteilsausgleich entschädigt werden. Zum anderen, weil Naturschutzmaßnahmen von nun an auch sichtbar und öffentlichkeitswirksam gefördert werden, was dazu beitragen könnte, das Image landwirtschaftlicher Betriebe zu verbessern.

Strategien gut - Alles gut?

In den kommenden Wochen und Monaten werden sich die EU-Institutionen auf einen Kompromiss in der Agrarreform einigen. Denn: Noch ist das Strategiepapier nicht rechtlich bindend. Die Kommission sieht vor, in diesem Jahr einen gesetzlichen Rahmen vorzuschlagen, um die Ziele in den einzelnen Mitgliedstaaten rechtlich bindend umsetzen zu können. Ob dies gelingen wird, ist bislang jedoch unklar, da es die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten der EU benötigt.

Wie zielführend die Strategien der EU zur Verbesserung der Biodiversität waren, lässt sich abschließend erst bei der nächsten Halbzeitbilanz im Jahr 2025 bewerten. Klar ist jedoch: Die EU-Kommission legt mit der Biodiversitäts- und der „Vom Hof auf den Tisch”-Strategie ambitionierte Papiere auf den Tisch, mit denen die EU eine globale Vorreiterrolle im Biodiversitätsschutz übernehmen soll. Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) lässt auf die verheißungsvollen Versprechen bislang allerdings wenig eindeutige Taten folgen. Diese werden von Naturwissenschaftler*innen und Landwirt*innen gleichermaßen kritisiert.

Charlotte Felthöfer studiert Politikwissenschaft in Süddeutschland und Südfrankreich. Beschäftigt sich besonders gerne mit nationaler und internationaler Klima- und Umweltpolitik. Liest ansonsten gerne deutsche Literatur, geht wandern und spielt Klavier.

Timon Satzky studiert Staatswissenschaften an der Sciences Po Paris und am Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen in Moskau. Er ist für die Rubrik „Länderfokus“ und für die Übersetzungskoordination zuständig.

| Reduse, Reuse, Recycle: Europa auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft?

von Florian Bauer und Moritz Hergl Plastik-zersetzende Bakterien und ein Tinder für die Weiterverwendung von Reststoffen: Viele Technologien und Ideen für nachhaltiges Wirtschaften gibt es bereits. Doch schafft die EU den Systemwandel zur Kreislaufwirtschaft? |

|

Lesen!

Carbios, ein französisches Unternehmen, treibt in Europa die Vision einer abfallfreien Wirtschaft voran: Mit speziell gezüchteten Enzymen zersetzt es PET-Plastik, das daraufhin wieder zu neuen Produkten verarbeitet werden kann. Die Technologie soll in wenigen Jahren die Marktreife erlangen und ist eines der Vorzeigeprojekte im europäischen Recycling-Sektor. Auch Christian van Maaren hat mit seinem Start-Up Excess Materials Exchange eine Marktlücke entdeckt. Seine Matching-Plattform hilft Unternehmen dabei, überschüssige Materialien, die sonst als Abfall entsorgt würden, an andere Firmen zu vermitteln. Sowohl Carbios als auch Excess Materials Exchange sind Beispiele für eine aufstrebende Branche an Unternehmen, die sich auf Kreislaufwirtschafts-Prinzipien stützen.

Was genau ist Kreislaufwirtschaft?

„Kreislaufwirtschaft“ beschreibt die Idealvorstellung einer Wirtschaftsweise, die auf Abfallvermeidung und Wiederverwendung von Materialien beruht. Müll und Verschwendung werden auf jeder Ebene der Herstellung und Nutzung von Gütern vermieden. Der Lebenskreislauf eines Produkts (s. Grafik) wird von Anfang an mitgedacht und das Design und die Wahl der Materialien ermöglichen eine möglichst lange Verwendung, etwa durch einfache Reparierbarkeit. Wenn ein Produkt dann doch sein Lebensende erreicht hat, lässt es sich einfach recyceln und optimalerweise für neue Produkte nutzen.

Grafische Darstellung eines Produkt-Lebenszyklus in der Kreislaufwirtschaft. Grafik: © Europäisches Parlament, 2015

Im März 2020 stellte die EU-Kommission den „Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft" vor und gab dem Thema im Rahmen des Europäischen Green Deals politische Priorität. Doch für ihre Verfechter*innen bedeutet Kreislaufwirtschaft nicht nur einen abstrakten Maßnahmenkatalog, um beispielsweise die Recyclingfähigkeit von Produkten zu steigern, sondern einen fundamentalen Bewusstseins- und Systemwandel.

Vier Prinzipien für eine nachhaltige Wirtschaft

Im Jahr 2018 haben EU-Bürger*innen durchschnittlich 492 kg Müll aus privaten Haushalten oder vergleichbaren Einrichtungen verursacht. Einweg-Plastikflaschen, vermeintlich kaputte Waschmaschinen und Smartphones mit schwachem Akku landen in großen Mengen und oft nach nur kurzer Nutzungsdauer im Abfall. Um dem entgegenzuwirken, stützt sich die Kreislaufwirtschaft vier Prinzipien:

1. Weniger statt mehr konsumieren

Ein Mensch in Europa häuft im Laufe seines Lebens etwa 10.000 Besitzgegenstände an. Die ständige Erzeugung neuer Bedürfnisse und die Normalisierung des Austauschs vermeintlich veralteter, aber weiterhin funktionsfähiger Produkte durch Neue ist selbstverständlicher Bestandteil unserer derzeitigen Wirtschaftsform. Hinter dem ersten Prinzip der Kreislaufwirtschaft steht die Frage: „Brauche ich das wirklich?” und die Idee einer bewussten, genügsamen Ressourcennutzung.

2. Ausleihen statt Besitzen

Warum muss mir die Bohrmaschine gehören, die ich sowieso nur dreimal im Jahr benötige? Und haben Hersteller*innen, bei denen ich Nutzgegenstände wie etwa einen Drucker miete statt kaufe nicht einen viel größeren Anreiz, diese so zu bauen, dass sie dauerhaft funktionsfähig sind? Ein wichtiges Konzept der Kreislaufwirtschaft ist die Idee des „Produkts als Dienstleistung“, also als Alternative zum klassischen Besitzstück. Schon heute gibt es viele Initiativen wie die Plattform Cosum, die beispielsweise nachhaltiges Leihen und Schenken im Raum Berlin ermöglicht.

3. Reparieren statt Kaufen

Die klassische Reparatur ist zur Seltenheit geworden - denn Wegwerfen und neu kaufen ist oft billiger als eine aufwendige Reparatur. Die Kosten für Umwelt und Klima sind in dieser Rechnung allerdings nicht enthalten. Ein weiteres Problem liegt im geplantem Verschleiß, also dem Konzept, dass Geräte so konzipiert sind, dass sie oft kurz nach Ablauf der Garantieleistung kaputtgehen - und dann eine Reparatur sehr aufwendig ist. Unternehmen haben schließlich ein Interesse daran, neue Produkte zu verkaufen. Hier fordert die Kreislaufwirtschaft ein grundsätzliches Umdenken, für das auch das EU-Parlament plädiert: künftig soll es ein „Recht auf Reparatur” geben.

4. Kooperation statt Konkurrenz

Die Kreislaufwirtschaft erfordert einen Mentalitätswandel der Wirtschaftsakteur*innen: Ein sinnvoller Umgang mit Ressourcen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette erfordert ungekannte Formen der Koordination und Kooperation. Wie etwa das Start-Up Excess Materials Exchange zeigt können beispielsweise Abfallprodukte des einen Unternehmens oft von anderen weiterverwendet werden. Um diese Kooperationsvorteile zu schöpfen braucht es aber Transparenz und Vertrauen.

Ein Paradigmenwechsel ist dabei auch von der Politik gefordert: Einzelne Unternehmen und Konsument*innen können zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, werden aber nur mit der richtigen politischen Rahmensetzung Erfolg haben. Diesen will die Europäische Kommission mit ihrem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft setzen.

Was die EU-Kommission plant: ein Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft

Die EU-Kommission hat Branchen identifiziert, die besonders hohes Kreislaufpotenzial haben und konzentriert sich in ihrem Plan auf Kunststoffe, Elektronik, Textilien sowie Batterien. Auch Verpackungen, das Bauwesen und die Lebensmittelindustrie sollen nachhaltiger werden. Zukünftig sollen Produkte zu einem gewissen Anteil aus recycelten Stoffen hergestellt werden müssen. Aktuell ist es häufig billiger, neue Rohstoffe statt recycelter Materialien in der Produktion zu verwenden. Daher soll ein Recycling-Markt geschaffen und dabei verhindert werden, dass recyclingfähige Materialien einfach verbrannt werden. Einen solchen Pflichtanteil soll es in Zukunft auch für den Bau neuer Gebäude geben. Die klimafreundliche „Renovierungswelle“ im Rahmen des Green Deals soll ebenfalls im Einklang mit Prinzipien der Kreislaufwirtschaft geschehen.

Lisa Tostado der grünen Heinrich-Böll-Stiftung bezeichnet den Aktionsplan als „einen der ambitionierteren Pläne“ der neuen EU-Kommission. Zugleich sieht sie die Konzentration auf Recyclingquoten als Problem und fordert ein größeres Augenmerk für die Vermeidung von Ressourcenverbrauch an der Quelle und Mehrwegsysteme. Bei stetig ansteigender Ressourcennutzung könne auch ein größerer Recycling-Anteil wenig ausrichten, um die Umwelt- und Klimaauswirkungen zu reduzieren, so Tostado.

Kleine Schritte für ein großes Ziel: Europa als erster klimaneutraler Kontinent

Auch die bestehende EU-Ökodesign-Richtlinie, die Standards für die Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz von Elektrogeräten (auf einer Skala von A+++ bis G) setzt, soll auf ein breiteres Produktspektrum erweitert und reformiert werden. Nachhaltiges Produktdesign soll zur Norm und insbesondere ein „Recht auf Reparatur“ eingeführt werden: Produzent*innen sollen Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung stellen und ihre Produkte reparaturfreundlich designen.

Mit dem Umstieg auf E-Mobilität soll außerdem kein neues Müllproblem entstehen, sondern von Beginn an ein Konzept für das Recycling von E-Auto-Batterien umgesetzt werden. Des Weiteren beinhaltet der Kommissionvorschlag eine Initiative zur Vereinheitlichung von Ladegeräten für Smartphones und anderen elektronischen Geräten, die Einführung eines Verbots der Vernichtung unverkaufter, nicht verderblicher Waren und Vorschriften zur Verringerung von Verpackungsmüll.

Ein langer Weg

Mit der Kreislaufstrategie traut sich die EU-Kommission an einen zentralen Aspekt des Wirtschaftssystems, der essentiell sein wird in der Frage, ob sich der Klimawandel aufhalten lässt. Innovative Unternehmen stellen ihre Geschäftsmodelle bereits auf Kreislaufprinzipien um und schöpfen damit vielfältige Potenziale aus. Noch werden die geplanten EU-Maßnahmen allerdings von NGOs als unzureichend kritisiert: Recycling-Zahlen würden etwa oft schön gerechnet, weil Nachweis- und Kontrollsysteme in den Zielländern von Müllexporten mangelhaft seien. Deshalb fordern viele deutsche Umweltverbände ein gänzliches Verbot des Exports schwer recyclingfähiger Abfälle.

Das Europäische Parlament hat bereits begonnen, den Plan der Kommission zu bearbeiten. Rapporteur Jan Huitema steht vor keiner leichten Aufgabe: 1001 Änderungsanträge zur Gesetzesvorlage hat er bereits erhalten. Doch auch die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten werden einiges an Gesprächsbedarf haben, sind sie doch diejenigen, die viele der Vorschläge umzusetzen haben. Ein radikales Umdenken ist notwendig - bei Konsument*innen, bei Unternehmen und bei Politiker*innen. Nur dann kann der Paradigmenwechsel gelingen.

Moritz Hergl hat in Maastricht European Studies studiert und arbeitet jetzt bei einem Berliner Think Tank im Bereich der politischen Kommunikation. Er kennt auf Abruf alle Beiträge des Eurovision Song Contests der letzten zehn Jahre.

Florian Bauer studiert Politik- und Verwaltungswissenschaft in Konstanz und ist bei treffpunkteuropa.de zuständig für Kooperationen. Er ist besonders an Themen der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, sowie an Bürgerbeteiligung interessiert.

| Klimakrise kommunizieren: Wie steht es um die Klimakommunikation in Europa?

von Denise Klein und Marie Menke Der britische Guardian verpflichtete sich 2019 in einem Sechs-Punkte-Plan, eine Vorreiterrolle in der Berichterstattung zur Klimakrise zu übernehmen. Die Klimakrise ist längst da - und der Journalismus soll Verantwortung übernehmen. Ausgerechnet über das Thema, das 93% Europäer*innen als „ernst” empfinden, zu berichten, stellt aber nicht nur Redaktionen vor Herausforderungen. |

Lesen!

Als eine „Politik, die die ökologische Zerstörung mit fast 400 Milliarden Euro vorantreibt”, bezeichnete Greta Thunberg die Agrarreform, für die das Europäische Parlament am 23. Oktober 2020 stimmte. Schlagzeilen und medialer Aufschrei blieben trotz ihrer scharfen Kritik weitgehend aus. Obwohl laut der Eurobarometer-Umfrage der Europäischen Kommission 93% der Europäer*innen den Klimawandel als ernst und 79% als „sehr ernst” empfinden, hatte Thunberg nichts anderes erwartet. Da „die Medien nicht darüber berichten”, forderte sie dazu auf, die Sozialen Netzwerke mit dem Hashtag #VoteThisCapDown zu fluten.

Journalismus weltweit: (K)ein Platz für Klima?

In einem offenen Brief im Online-Magazin Übermedien rief die deutsche Journalistin Sara Schurmann ihre Kolleg*innen kürzlich dazu auf, ihre Herangehensweise in Sachen Klimakrise zu überdenken. Sie schreibt: „Die Wissenschaftler:innen sagen immer: ‘Wir haben noch Zeit, das Schlimmste zu verhindern, wenn wir jetzt handeln.’ Was wir hören ist: ‘Wir haben noch Zeit’.” Schurmanns Brief wurde mittlerweile auch ins Englische, Französische und Schwedische übersetzt. Insgesamt 480 Menschen haben ihn unterzeichnet, darunter Journalist*innen, Meteorolog*innen und Lehrer*innen.

Journalistisch besprochen wird das Thema jedoch nicht erst seit gestern. Unter dem Titel „Die Klimakatastrophe” druckte der Spiegel 1986 die Zeichnung eines im Wasser versinkenden Kölner Doms. Schon damals schrieb das Nachrichtenportal, die Katastrophe sei „nicht überraschend” gekommen. Seinen festen Platz innerhalb der redaktionellen Abläufe konnte sich das Thema 34 Jahre später erkämpfen: Im Oktober 2020 gab Chefredakteurin Barbara Hans bekannt, dass der Spiegel (als eines der fünf reichweitenstärksten Medien Deutschlands) der Klimakrise eine eigene Rubrik widmen würde.

International reiht er sich damit in eine Reihe von Initiativen für mehr Klimapolitik in der journalistischen Berichterstattung ein - darunter die deutsche Initiative „Klima vor acht”, die einen „markanten Sendeplatz für Klimapolitik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk” fordert, sowie zahlreiche Seminare und Trainings, die „Klimajournalist*innen” schulen sollen - ein Privileg, das beispielsweise Sport- und Wirtschaftsjournalist*innen schon lange genießen. Klimanachrichten vor der Tagesschau gibt es bislang weiterhin nicht, dafür zunehmend mehr Onlineformate wie den Instagram-Account klima.neutral des WDR.

Der britische Guardian hatte sich außerdem bereits 2019 dazu verpflichtet, der Klimakrise „anhaltende Aufmerksamkeit” zu schenken, und sich in einem Sechs-Punkte-Plan Ziele für die eigene Berichterstattung zu Klimathemen gesetzt. Dazu zählt, dass der Guardian darüber berichten möchte, wie die Klimakrise sich auf den Alltag von Menschen weltweit auswirkt, ebenso wie dass er keine Werbung der fossilen Brennstoffindustrie mehr druckt. Auch weigert sich die Redaktion seitdem, von „Skeptiker*innen” des Klimawandels zu sprechen, und bezeichnet solche, die nicht an Letzteren glauben, stattdessen als „Leugner*innen”.

Doppeltes Dilemma: Europa und Klima

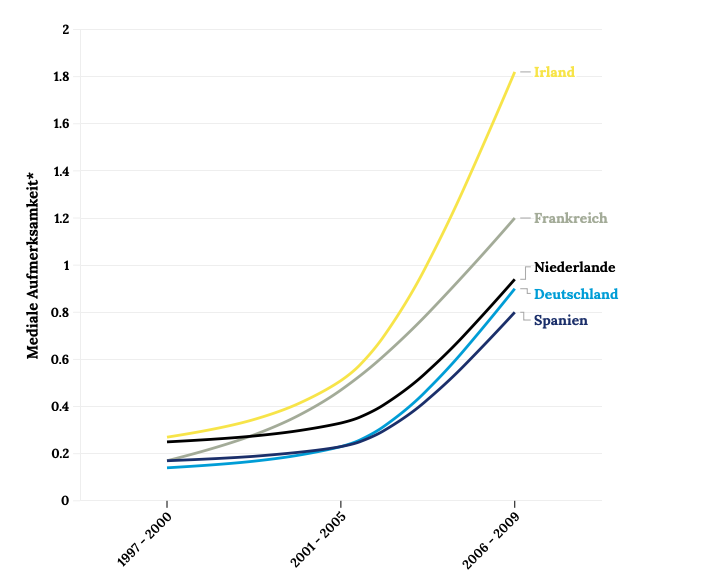

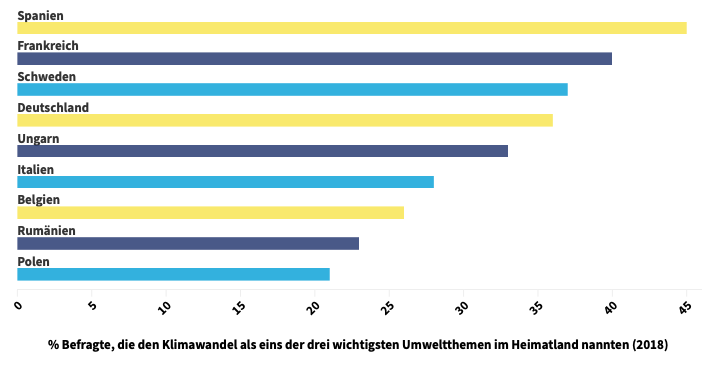

In der Berichterstattung über die Klimakrise habe sich in den letzten Jahren etwas getan, schätzt auch Lisa Tostado, Programmleiterin im Auslandsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel. Dabei sieht sie aber starke Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten: „In Frankreich und Deutschland beobachte ich, dass das Thema angezogen hat. In anderen Mitgliedsstaaten ist das weniger der Fall, vor allem in Osteuropa. In den skandinavischen Ländern hingegen redet man schon viel länger über die Risiken der Klimakrise.“ Tatsächlich tut sich eine Lücke zwischen Ost- und Westeuropa auf, findet auch das European Journalism Observatory. Als möglichen Grund nennt das europäische Netzwerk von Journalismus- und Medienforschungsinstituten die in Ländern wie Polen und Tschechien starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Auch eine vergleichsweise eingeschränkte Pressefreiheit und damit verbundene Abhängigkeit von unter anderem Regierungsinteressen dürfte zu dem geringen Platz, der Klimapolitik medial eingeräumt wird, beitragen.

Europäische Klimapolitik hat es in den Medien außerdem gleich doppelt schwer: Weder Klima- noch Europapolitik schlägt sich gut auf den Titelseiten. Und dies hat unterschiedliche Gründe. So sagte zum Beispiel der Journalist Kai Schächtele beim Forum „Climate Story Lab“ in Berlin, dass die Redaktionen sich immer noch sehr danach ausrichteten, wer sich für bestimmte Themen interessiere. Er meint, dass dort eben oft der Eindruck entstehe, man könne damit nur schon umweltbewusste Menschen erreichen - und das wiederum könnte daran liegen, dass die Klimaberichterstattung in den vergangenen Jahren sehr faktenorientiert gewesen sei. Journalismus-Professor Torsten Schäfer sagte dazu in einem Interview mit klimafakten.de: „Es gibt riesige Mengen von Quellen, von Informationen, weil eben immer mehr produziert wird - wichtig ist dann der Sprung in eine interessante Kommunikation, in eine mitreißende oder zumindest attraktive Berichterstattung.“ Eine faktenorientierte Berichterstattung, die aber eben möglichst viele Menschen erreicht und interessiert.

In Brüssel angesiedelte Medien wie Politico und Euractiv positionieren klimapolitische Berichte dabei zwar zunehmend prominent, gründen teils sogar Klima- oder Nachhaltigkeitsressorts. Audrey Mathieu hält das jedoch für kaum repräsentativ. In der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch arbeitet sie zu deutscher und europäischer Klimapolitik. „Medien wie Politico und Euractiv werden von der Brüsseler Blase gelesen, in nationalen Medien sieht es ganz anders aus”, sagt sie. „Als EU-Nerd findet man immer, dass EU-Politik nicht oft genug aufgegriffen wird. Medien wie die deutsche Tagesschau konzentrieren sich vor allem auf nationale Themen.”

Kommunikation: Klimapolitik in EU-Institutionen

Die zunehmende Präsenz der Klimakrise spiegelt sich auch in der Kommunikation der Fraktionen im Europäischen Parlament wieder: Klimaschutz werde längst nicht mehr nur von den Grünen thematisiert, so Lisa Tostado von der Heinrich-Böll-Stiftung: „Die Grünen kommunizieren und agieren natürlich mit hoher Fachkompetenz an vorderster Front in Sachen Klima, aber auch einige Abgeordnete der liberalen Fraktion Renew Europe sind bei dem Thema aktiv, interessanterweise auch aus Mittel- und Osteuropa. In Deutschland sind die Liberalen nicht unbedingt für Klimaschutz bekannt, das heißt, es gibt auch innerhalb der Fraktionen Unterschiede. Im Europawahlkampf 2019 haben auch die Sozialdemokrat*innen mit ihrem Spitzenkandidaten Frans Timmermans, der heute Exekutiv-Vize-Präsident der Europäischen Kommission für den European Green Deal ist, auf das Thema Klimaschutz gesetzt.“

Kaum ein anderes Projekt wird in Brüssel aktuell mit derartig großen Worten geschmückt wie das Konzept der Europäischen Kommission, die Netto-Emissionen von Treibhausgasen in der EU auf null zu reduzieren und damit Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete den Plan gar als Europas „Mann auf dem Mond”-Moment. Das Narrativ sei gut, findet Audrey Mathieu von Germanwatch. Jetzt müsse jedoch Handeln folgen. Zugleich könnten die EU-Institutionen nicht allein die Verantwortung dafür tragen, die Klimakrise zu kommunizieren: „Die EU hat kommunikativ nicht die Schlagkraft von nationaler Presse oder Lobbyist*innen aus dem Privatbereich“, sagt Mathieu und schmunzelt: „Auch wenn ich die auf EU-Ebene agierenden Entscheider*innen oft kritisiere, muss ich sie da beinahe in Schutz nehmen. Wer hat zum Beispiel bereits vom Europäischen Klimapakt gehört? Äußerst wenige, doch der betrifft alle EU-Bürger*innen.“

Lobbyismus und Desinformation: Von der „uncertainty” der Klimakrise

Den European Green Deal bezeichnete die deutsche Initiative LobbyControl währenddessen als „Lobbyschlacht“. Allein Volkswagen, Daimler, BMW und der deutsche Verband der Automobilindustrie beschäftigten 2018 101 in Sachen EU-Politik aktive Lobbyist*innen und stellten dafür rund acht Millionen Euro zur Verfügung; 1000 Lobbyist*innen und ein Budget von über hundert Millionen Euro stellte die Gasindustrie 2016 zur Verfügung. Unternehmensinteressen prägen damit nicht nur Entscheidungsträger*innen, sondern ebenso die Öffentlichkeit. Ein deutsches Beispiel für solche Einflussnahme ist die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, eine vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete, wirtschaftsliberale Lobbyorganisation. „Ja, der Klimawandel ist die derzeit größte Herausforderung der Menschheit, doch Anstrengungen auf nationaler Ebene sind nicht wirksam genug, zu teuer, schaden dem Wirtschaftsstandort Deutschland und gefährden Arbeitsplätze“, fassen Luisa Neubauer und Alexander Repenning in „Vom Ende der Klimakrise” das Narrativ der Organisation zusammen.

Das Ziel solcher Falschinformationen ist nicht zwingend ein entschiedenes Leugnen des Klimawandels: Vielmehr ist es das Streuen von Zweifel, der Regulierung durch die Politik wiederum fragwürdig erscheinen lässt. Der durch die „climate science doubt production industry”, wie Guardian-Journalist Graham Readfearn sie nennt, gesäte Zweifel spiegelt sich auch in der Berichterstattung wieder: 2003 fand eine US-amerikanische Studie heraus, dass in einer repräsentativen Auswahl von Artikeln großer US-amerikanischer Zeitungen über die Hälfte der Texte sowohl Stimmen, die an den Klimawandel glaubten, als auch solche, die diesen leugneten, zu Wort kamen - wenngleich die Existenz und das Ausmaß der Klimakrise längst wissenschaftlicher Konsens ist.

Auch hier ist jedoch spürbar, dass das Blatt sich wendet. „Vor zwei Jahren hörte man das Wort Klimaneutralität kaum auf der Straße“, erzählt Audrey Mathieu, „Damals riefen mich Journalist*innen an, um sich das erklären zu lassen. Da sind wir inzwischen wahnsinnig viel weiter - und das sieht man überall: Autohersteller*innen haben inzwischen dubiose Werbungen, die „Net Zero“ enthalten. Städte eignen sich Klimaneutralität an: Freiburg möchte bis 2030 klimaneutral werden, NRW setzt sich für eine klimaneutrale Industrie und Verwaltung ein. Mathieu findet: Die Debatte nehme Fahrt auf.

Denise Klein hat Sozialwissenschaften in Düsseldorf studiert und lebt nun in Berlin. Macht dort ganz viel mit Medien und Politik, wenn sie nicht gerade mit ihrem Van herumreist.

Marie Menke studiert heute Politikwissenschaft in Köln und hat davor etwas mit Medien in Bonn und Taipeh studiert. Schreibt am liebsten über Grenzen auf Landkarten und in Köpfen.

Klimapolitik hat unzählige Gesichter: Wir treffen sie in den Brüsseler Entscheidungszentren, ebenso wie in unserem Alltag an. Viel zu selten finden wir sie aber in Medien wieder, kritisieren einige. Bei der deutschen taz hatte man bereits 2019 eine „Klimaoffensive” verkündet, die die Klimakrise auch als die Krise, die sie ist, kommunizieren möchte. Anfang 2020 gründete sich innerhalb der taz-Redaktion das Klimahub als Projektgruppe, die speziell eine junge und klimapolitisch interessierte Zielgruppe erreichen möchte. Entstanden ist niedrigschwellige und informative Klimakommunikation, die mehr vermittelt als Bilder von schmelzenden Gletschern. Wir haben mit Celine Weimar-Dittmar über das Projekt gesprochen und es unter die Lupe genommen.

Klick hier, um das Transkript zu lesen!

Wir alle stecken in der Krise. Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler*innen vor dem Klimawandel. Doch trotzdem verschwindet dieses Thema immer wieder von den Titelseiten. Neben politischen Themen, sozialen Problem und vor allem der Corona-Pandemie bleibt für den Klimawandel oft keinen Platz.

Diesem Problem hat sich die überregionale deutsche Tageszeitung taz angenommen. Anfang 2020 verkündete Chefredakteurin Barbara Junge, die Klima-Offensive der taz. Teil davon: das Klima-Hub - ein dreiköpfiges Projekt-Team, das digitale Formate vor allem für junge Leser*innen entwickeln soll.

Céline Weimar-Dittmar ist Teil dieses Teams.

„Das Klima-Hub ist so das Unterprojekt der großen Klima-Offensive der taz. Und die Klima-Offensive gab es, glaube ich, schon bevor wir als Klima-Hub in die taz gekommen sind. Da war das schon ein Dreivierteljahr her und in verschiedenen Abteilungen Thema, dass die taz auch Vorreiter von Klima-Themen und auch intersektionalen Klimathemen schon seit Jahrzehnten einfach noch mehr machen wollte und sich auch in der Verantwortung sieht, dass wir als linke Tageszeitung Klimathemen pushen müssen und auf die Agenda bringen.“

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Leonie Sontheimer und Juliane Fiedler nutzt Céline die schon bestehenden redaktionellen Strukturen, um damit vor allem den Instagram-Account „Klima-Taz“ so bespielt. Dort finden sich aktuelle Nachrichten oder auch Interviews mit internationalen Klima-Aktivist*innen.

„Also, wir waren alle irgendwie Social Media und Klima-affin und wurden dann zusammengesetzt und haben dann gesagt, wenn wir junge Menschen erreichen wollen, müssen wir auf ihre Kanäle gehen. Weil die Inhalte haben wir zum Teil als taz. Aber sie kommen halt einfach nicht bei den Menschen an, die sie auch nutzen können, um etwas damit zu bewegen. Genau deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, auf Instagram ein Format zu starten.“

Das Team erstellt dafür eigene Inhalte oder nutzt eben schon vorhandene Stücke aus den verschiedenen Ressorts. Sie pflücken sich daraus genau die Themen, die junge Menschen interessieren könnten. Céline Weimar-Dittmar beschreibt den Account der Klimata als eine Brücke zwischen dem, was schon längst in der taz produziert wird und den sozialen Netzwerken. Auch Offline-Veranstaltungen stehen auf dem Plan der Klimaoffensive.

„Das heißt, es ist nicht so einmal hier, das ist die Klimaoffensive, sondern das sind ganz ganz viele Mosaikteile der taz, die irgendwie das Thema Klima mehr pushen und wir sind da so ein bisschen das Herzstück, das das dann auch nach außen bringt.“

Die Klimakrise aktuell halten - eins der wohl größten Herausforderung der Klimakommunikation. Vor einem anderen großen Problem steht auch die Klima-taz, die es sich zunächst zur Aufgabe gemacht hat, junge und schon Klima interessiere Menschen zu erreichen. Denn Menschen außerhalb der Klima-Bubble zu erreichen ist nach wie vor sehr schwer. Celine glaubt, dass die Kommunikation aus der Bubble heraus immer das übergeordnete Ziel ist.

Mit der Bubble im Blick werden daher die Inhalte auf der Klima-taz möglichst niedrigschwellig gehalten, um die Komplexität der Zusammenhänge deutlich darzustellen, damit alle folgen können.

Dabei schaut die klimataz nicht nur ausschließlich auf die deutsche Klima-Politik:

„Sondern wir fokussieren uns sehr breit gefächert auch von europäischer Klimapolitik, bis hin zur deutschen, bis zu internationalen Ebene, über die Europäische Union hinaus. Aber klar, dadurch dass unsere Zielgruppe aktuell hauptsächlich in Deutschland ist, rückt natürlich Deutschland des Öfteren in den Fokus."

Trotzdem kommen dort auch internationale Klimaaktivistin*innen aus unterschiedlichen Gruppen zu Wort. Mit einer freundlichen Übernahme erklären sie dann ihre Sicht der Dinge. Der Instagram-Account der Klima.Taz bildet viele Facetten der Klimakrise ab und genau das ist das entscheidende, findet Celine:

„Ich glaube, dass eigentlich jeder Aspekt unter dem Aspekt Klima und Soziales stehen muss mittlerweile. Das geht natürlich miteinander einher. Das heißt, wir können jetzt nicht nur irgendwie über Klimamaßnahmen berichten, die jetzt sozial gesehen total ungerecht wären. Sondern halt irgendwie eine klimagerechte Berichterstattung auch ins Zentrum rücken."

Bilder von schmelzenden Gletschern und katastrophalen Zuständen haben bisher nichts gebracht, meint Celine. Und daher versucht die Klima.Taz eben eine andere Klimakommunikation: Weniger Apokalypse und mehr politische Lösungen.

„Weil ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit Klimakommunikation beschäftigt, dann sieht man auch, dass es irgendwo keine nachhaltige Veränderung im Verhalten der Menschen bewirkt, wenn wir jetzt nur zeigen, wie die Gletscher schmelzen und was alles Apokalyptisches auf uns zukommt. Sondern wir probieren irgendwo auch die großen Lösungen, also die politischen Lösungen, ’was muss getan werden, damit genau das nicht passiert, die apokalyptischen Szenarien, von denen irgendwie immer die ganzen großen Bilder kennen.’"

Die Klimaoffensive der taz und das zugehören Klima-Hub sind Schritte in eine dauerhafte Klima-Berichterstattung. In der die Klimakrise einen gleichwertigen Platz neben anderen Nachrichten hat.

Der Podcast bringt ein Fazit mit sich, das den Themenschwerpunkt geprägt hat: Es mangelt weder an wissenschaftlichen Erkenntnissen noch an innovativen Ideen. Menschen, die etwas verändern möchten, sind überall zu finden. Menschen, die sich fragen, ob das, was sie machen, reicht, ebenso. Bewegung ist überall zu spüren, Widerstand aber auch. Entscheidungen müssen auf den unterschiedlichsten Ebenen getroffen werden - und nichts wird damit einfacher, als Verantwortung auf andere Ebenen abzuschieben.

| Klimagerechtigkeit in der EU: Eine Frage der Verantwortung

von Julia Bernard und Nele Aulbert Die EU will in Sachen Klimapolitik Vorreiter sein. Dennoch ist sie zunächst Verursacher der Klimakrise. Sie trägt eine besondere Verantwortung gegenüber Staaten des „Globalen Südens”, welche die Klimakrise am stärksten trifft. Ein Blick auf die Klimapolitik der Europäischen Union im globalen Kampf um Klimagerechtigkeit. |

|

Lesen!

Am 16. Juli letztes Jahres bekamen die Finanzminister*innen der G20-Staaten Post: Einen Brief von 20 Klima-Aktivistinnen von „Fridays For Future“ aus Ländern des „Globalen Südens“, also der Länder und ihrer Bürger*innen, die im globalen System eine wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich benachteiligte Position haben. Sie fordern, Investitionen zu stärken, die es Gesellschaften ermöglichen, sich nachhaltiger zu entwickeln und in Gesundheitssysteme, erneuerbare Energien und Wohnraum investieren zu können. Der Begriff Klimagerechtigkeit steht im Raum und die Aktivistinnen stellen klar:

Die Länder, aus denen die jungen Aktivistinnen kommen, sind jene, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, jedoch schon jetzt am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden. Nicht nur die sogenannten „Least Developed Countries” leiden heute im besonderen Maße unter der Klimakrise – sie trifft die breite Masse der Menschen im Globalen Süden. Das Erbe des Kolonialismus und Strukturen wirtschaftlicher Ausbeutung haben eine strukturelle Benachteiligung im Kampf ums Klima geschaffen. Vor allem die Industrieländer, wie die Mitgliedstaaten der EU, stehen in der Verantwortung, die weitere Dynamik des internationalen Klimaschutzes voranzutreiben und mittels Klimafinanzierungen und Klimadiplomatie das Wohl aller Länder sicherzustellen, meint Audrey Matthieu, Referentin für EU-Klimapolitik bei der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch.

Die EU in globaler Verantwortung?

Viele Klimakatastrophen finden nicht in Europa statt. Die Klimakrise erreicht die EU nach und nach, aber meist durch ihre indirekten Folgen, wie der Migration: Die Weltbank geht davon aus, dass es bis 2050 143 Millionen Binnenmigrant*innen – innerstaatliche Migrant*innen - geben wird, deren Existenzgrundlage durch klimatische Katastrophen vernichtet wurden. Audrey Matthieu sieht hier

„auch eine historische Verantwortung. [...] Die Industrialisierung ist in Europa gestartet, [...] wenn man im Klima-Budget denkt, hat die EU eine größere Verantwortung, als nur das, was sie zurzeit emittiert.”

Germanwatch fasst die wichtigsten Verhandlungspunkte für internationale Klimagerechtigkeit zusammen: An erster Stelle stehe die „Überlebenssicherung aller Staaten“, Klimaschutz müsse so gestaltet werden, dass das Überleben aller, gerade der am meisten betroffenen Staaten, gesichert ist. An weiterer Stelle fordert die Organisation die „faire Lastenverteilung für Klimaschutz”, ein Kernanliegen, das sich seit Jahren durch die klimapolitische Debatte zieht. Das zentrale Argument: Das emissionsintensive Wohlstandsmodell der Industrieländer sei das Grundproblem der Klimakrise. Weiterhin den Wohlstand mit fossilen Energieträgern zu füttern, aber zugleich von Entwicklungs- und Schwellenländern ein neues emissionsreduzierendes Wirtschaftsmodell zu verlangen, sei nahezu ironisch.

Wege der Kooperation und des Dialogs schaffen: Klimapartnerschaften und internationale Klimakonferenzen

Auch wenn nun die Anstrengung aller zu weitgehenden Klimamaßnahmen gefordert ist, gilt als logische Konsequenz der Gerechtigkeit, dass Industrieländer hier vorangehen. Von diesen wird erwartet, ihre Emissionszahlen in den kommenden Jahren in Richtung Null zu reduzieren und zugleich die Entwicklungsländer in ihren Anpassungsprozessen zu unterstützen. „Ein konkreter Ansatz der verantwortungsvollen Zusammenarbeit kann durch Klimapartnerschaften erzielt werden”, meint Mathieu.

„Klimapartnerschaften mit Staaten wie Indien und Südafrika, damit diese Länder auch bei sich in der Lage sind, Emissionen zu reduzieren, sind ein zentraler Ansatz. So könnte über Klima- und Länderpartnerschaften eine globale Dynamik gefördert werden. Solch eine Partnerschaft wurde dieses Jahr zwischen Deutschland und der Ukraine angestoßen. Das ist gut, denn so können wir helfen, das Klima auch außerhalb Europas mit zu unterstützen. Ebenfalls zu berücksichtigen gilt es, dass wir da niemandem etwas auf neokoloniale Art und Weise vorschreiben wollen. Es geht zwar um technologische und finanzielle Zusammenarbeit, aber auch vor allem darum, Capacity Building vor Ort zu ermöglichen.”

Auch die Dialogkultur muss globaler werden, postulieren viele Expert*innen. Stimmen aus dem „Globalen Süden” liefern nicht nur Wissen, sie sind zudem wichtig, da sie lange Zeit marginalisiert wurden, obwohl sie in der Klimakrise am meisten betroffen sind. Globale Klimakonferenzen geben daher immer wieder wichtige Anstöße in Sachen Klimagerechtigkeit. Denn hier reden Staaten des „Globalen Südens” aktiv mit: Sie legen offen, welche Prinzipien und Konzepte es in der globalen Klimadiplomatie braucht. Hier wird im besonderen Maße ausgehandelt, was für alle Parteien das Beste ist. Sogenannte „win-win-Situationen” können allerdings nur entstehen, „wenn zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem „Globalen Süden” die Möglichkeit haben zu partizipieren. Ihnen muss eine Stimme gegeben werden, damit sie sich in den europäischen Institutionen Gehör verschaffen können”, unterstreicht Lisa Tostado, Klimaexpertin der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel. Hierfür brauche es seitens der EU Unterstützung, damit Delegationen und Besuchsreisen ermöglicht werden können, gerade in Ländern, wo der Staatsetat für das Thema Klima verschwindend gering ist, wie etwa in Brasilien. In Zeiten der virtuellen Treffen müsse aufgrund eventuell nicht ausreichend vorhandener digitaler Infrastruktur und Zeitverschiebungen ebenso besonders darauf geachtet werden, niemanden bei Entscheidungsfindungsprozessen zurückzulassen.

Private Unternehmen zügeln - Wie weit reicht die politische Macht?

Soweit, so gut. Auf dem Papier scheint es einen gerechten Weg zu geben, doch wie sieht er in der Realität aus? Wenn jedes Unternehmen wirtschaften würde wie der Essener Energieversorgungskonzern RWE, würde die Erderwärmung 13,8 Grad betragen. Eine Zahl weit über den angestrebten 1,5 Grad des Pariser Abkommens. Die Menschheit könnte in dieser Hitze nicht überleben. RWE ist der größte CO2-Emittent Europas und zählt somit zu den Carbon Majors, den 90 Unternehmen und Konzernen, die zwei Drittel der Emissionen weltweit zu verschulden haben. Es sind erschreckende Zahlen, die wenig mit den Grundsätzen der Klimagerechtigkeit zu tun haben.

Gegen diese Ungleichheit versuchte auch Bergführer und Kleinbauer Saúl Luciano LLiuya aus Peru zu vorzugehen. Er klagte 2014 gegen den Essener Großkonzern, da seinem Dorf durch eine klimabedingte Gletscherschmelze oberhalb der Stadt eine gravierende Flutkatastrophe drohte. LLiuya stellte klar: RWE sei verantwortlich für 0,5% des globalen Klimawandels und sollte dementsprechend 0,5% der notwendigen Schutzmaßnahmen finanzieren. 2017 wurde der Klimaklage stattgegeben, RWE sei verpflichtet, Betroffene von Klimaschäden zu unterstützen. Die Klage schrieb Geschichte. Die sonst sehr vage formulierte Verantwortung „der Industriestaaten”, wurde konkret auf einen Akteur übertragen und es stand fest: Klimagerechtigkeit bedeutet ein Recht auf Klimaschutz.

Ein privates Unternehmen wird in seine Schranken gewiesen, doch kommt der Weckruf bei großen Konzernen auch an? Das Handelsblatt veröffentlichte im Januar 2020 einen Artikel über die „unheimliche Macht” der Klimaschützer*innen. Der Text thematisierte die „Grüne Lobby”, die große Konzerne, wie Siemens oder RWE, „vor sich her treibt”. Kapitalismus trifft auf Aktivismus. Statt der 20.000 Einwohner*innen aus dem Dorf in Peru, denen eine Umweltkatastrophe droht, wird RWE hier in der Opferrolle porträtiert. Ohne Handelsabkommen zwischen der EU und Regionen des „Globalen Südens” wird sich das wohl nicht ändern, meint auch Audrey Mathieu.

Verantwortung in (Liefer-)Ketten

Im April 2020 kündigte der EU-Justizkommissar Didier Reynders an, 2021 einen Gesetzesentwurf zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht vorzulegen. Studien der EU-Kommission hatten ergeben, dass freiwillige Selbstverpflichtungen der einzelnen Unternehmen nicht ausreichen. „Die Länder in der EU sind dafür verantwortlich, dass im Ausland produzierte Ware auch mit Menschenrechten und der Klimagerechtigkeit vereinbar ist” sagt Audrey Mathieu. Die Initiative lieferkettengesetz.de fordert ganz konkret:

Ein konkretes Beispiel: In der EU wird viel über das Thema Wasserstoff diskutiert. Der Energieträger sei das „Buzzword der Stunde, so als sei es ein Allheilmittel”, meint Mathieu. Es ist ein Stoff, welcher in der Industrie und im Verkehr eingesetzt werden kann, um nachhaltige Energie zu transportieren. Jedoch muss dafür erst einmal genug erneuerbare Energie erzeugt werden. Sollte Deutschland oder die EU nicht genügend davon herstellen können, soll der Stoff aus Drittstaaten importiert werden. Germanwatch fordert zum Beispiel, dass bei der Herstellung im Ausland, in Ländern wie Chile oder Marokko, hohe Standards gelten. „Es dürfen keine neuen neokolonialen Projekte durch die Energiewende entstehen, nur um in Europa Emissionsminderungen zu erzielen” postuliert Mathieu.

Auch der europäische Parlamentarier und Sozialdemokrat Tiemo Wölken sagt, dass Partnerschaften in der Klimazusammenarbeit nicht zu neokolonialen Strukturen führen dürfen: Eine grünere Entwicklungspolitik sei notwendig, allerdings „nur dann, wenn es eine Entwicklungspolitik ist, die nicht nur den Ländern nützt, welche die Entwicklungshilfe zur Verfügung stellen, sondern dass sie tatsächlich auch vor Ort ankommt, Menschen hilft und nicht nur einigen wenigen Unternehmen.”

European Green Deal und Co.: Wird der „Globale Süden” mitgedacht?

Laut EU-Klimaexpertin Audrey Mathieu existieren in der EU aktuell zu wenige Mittel für ein wichtiges Element der Klimagerechtigkeit: die Klimadiplomatie. Denn „alle Kapazitäten [fließen] in die Umsetzung des „European Green Deal””. Der als langersehnte Lösung gefeierte „Fahrplan für eine nachhaltige EU-Wirtschaft” fordert, dass die EU in Sachen nachhaltiger Transformation ein Vorbild sein müsse.

Es ist folglich ein - europäischer - Deal, der positive Auswirkungen auf eine globale Krise hervorrufen soll. Die EU-Klimaexpertin Lisa Tostado meint allerdings: „Ein Vorwurf an den European Green Deal war von Anfang an, dass er dazu neigt, eurozentristisch zu sein.”

Wenn jedes Unternehmen wirtschaften würde wie der Essener Energieversorgungskonzern RWE, würde die Erderwärmung 13,8 Grad betragen. Foto zur Verfügung gestellt von Maximilian Gödecke, Street Artist: Brigida Boettcher

Ein wichtiger Vorwurf, da viele Maßnahmen des Green Deals starke Auswirkungen auf Drittländer haben. Dies wird in der Debatte um ein „Carbon Border Adjustment Mechanism” klar: Er sieht eine CO2-Anpassungsgebühr auf außereuropäische Importe aus Regionen mit niedrigeren oder gar keinen CO2-Preisen vor. „Hier werden Stimmen lauter, die sich dafür einsetzen, dass Perspektiven jener Staaten mehr einbezogen werden, die momentan noch nicht die entsprechende Infrastruktur oder die finanziellen Mittel haben, um eine effektive CO2-Bepreisung voranzutreiben. Das könnte zum Beispiel passieren, indem die eingenommenen Gelder in zukunftsfähige Technologien und Emissionsmessungsanlagen in den entsprechenden Ländern fließen, sodass sie konkurrenzfähig bleiben”, sagt Tostado. Die Expertin meint auch, dass „der European Green Deal, so wie er 2019 erstmals kommuniziert wurde, hier einen Schwachpunkt hat: Die Klimagerechtigkeit hebt er nicht hervor und auch die Klimareduktionsziele berücksichtigen keine historische Verantwortung.”

Dabei findet das Thema der globalen europäischen Verantwortung im Bereich der Klimakrise in vielen europäischen Debatten durchaus Berücksichtigung: So erkennt das Parlament an, dass der Klimawandel

Das Parlament erkennt dabei auch eine Reihe politisch und ökonomisch marginalisierter Gruppen an, die für das Thema der Klimagerechtigkeit unerlässlich sind: Bevölkerungsgruppen, deren Existenzgrundlage auf natürlichen Ressourcen beruhen, Menschen mit wenigen finanziellen Ressourcen. Damit fordern die Parlamentarier*innen, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, die all denjenigen, die am wenigsten für die Klimakrise können - und dennoch auf disproportionale Art und Weise davon betroffen sind - helfen sollen. Ein Ansatz, der sich im neuen Green Deal allerdings nur in Teilen wiederfindet.

Ein gerechtes neues EU-Klimagesetz?

Zum Jahresende einigten sich die Staats- und Regierungschef*innen der EU auf ein neues EU Klimagesetz. Das wichtigste Ziel: 55% Treibhausgasreduzierung bis 2030. Deutlich ambitioniertere Forderungen gab es aus dem Europäischen Parlament. In dem im Oktober im Europäischen Parlament abgestimmten Gesetz forderten die Abgeordneten eine Emmissionsreduktion von 60%. Dies sei eine Zahl, die der historischen Verantwortung der EU gerecht werden sollte. EU-Parlamentarier Tiemo Wölken betont vor diesem Hintergrund:

„In den Klimazielen der EU steckt der Gedanke der historischen Verantwortung. Es ist auch im Paris-Abkommen so festgeschrieben, dass Staaten, die eine historisch längere Vergangenheit der CO2-Emmissionen haben, da auch einen besonderen Beitrag leisten müssen. Ich glaube auch, dass wir mit den 60% am unteren Ende dessen wären, was dem gerecht wird.“

Eine historische Verantwortung gegenüber dem „Globalen Süden” wird folglich von vielen anerkannt. Parlamentarier*innen wie Wölken sehen die Klimaziele der EU in direkter Verbindung zur historischen und aktuellen Verantwortung im Bereich der Klimapolitik der EU. Eine klare Kommunikation und Benennung dieser Verantwortung scheint allerdings deutlich schwieriger zu sein. Asuka Kähler von Fridays for Future sagte dazu:

„Die EU gesteht die Schuld nur in Form von Lippenbekenntnissen ein, die Taten sprechen eine andere Sprache. Davon, dass die EU Verantwortung gegenüber dem „Globalen Süden” übernimmt, kann nicht die Rede sein. Die Maßnahmen der EU sind bei weitem zu inkonsequent, in ihrer generellen Zielsetzung, und erst recht in der Umsetzung.”

Politik ist die Kunst des Machbaren?

Betrachtet man die EU-Klimapolitik, wird klar: Es gibt Widerstände, ökonomische Interessen und mit Sicherheit auch eine gute Portion Überheblichkeit seitens der EU. Es ist eine komplexe Lage, mit viel Ambivalenz. „Es braucht eine Gesellschaft, die nicht wirtschaftliches Wachstum als oberste Priorität setzt, sondern den Erhalt unseres Lebensraumes, der Erde, sowie der Wahrung aller Menschenrechte”, meint auch Asuka Kähler von Fridays for Future.

Die Klimaexpertin Lisa Tostado sieht der Zukunft dennoch optimistisch entgegen: „Es wurde noch nie so viel über Klimafragen diskutiert wie derzeit, auch im Bereich der Handelspolitik und der Sozialpolitik. Noch nie hatte die EU so viele Gelder zu verteilen und Kompetenzen zu agieren wie heute, auch wenn sowohl EU-Haushalt, als auch der politische Handlungsspielraum noch weit hinter den nationalstaatlichen Möglichkeiten liegen. Das ist mein positiver Ausblick, der mich hoffnungsvoll stimmt. Dennoch gilt es, viele politische Hürden zu überwinden in einer EU der 27, denn Politik ist und bleibt die Kunst des Machbaren, also der Kompromisse, die aber angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise Fakten nicht ausblenden dürfen.“ Die Frage ist also: Was ist machbar? Und was sollte machbar sein?

Julia Bernard studiert etwas mit Politik in Freiburg und Aix-en-Provence und interessiert sich vor allem für Entwicklungspolitik, Interkulturalität und Essen.

Nele Aulbert studiert Ethnologie und Lateinamerika-Studien in Hamburg, hat eine Schwäche für Dokumentationsfilme und ist selten lange an einem Ort.

| Klimaklagen: Der Klimawandel betrifft uns alle und das ist das Problem

von Arnisa Halili und Carolin Hilkes Klimaklagen scheitern oft am europäischen Gerichtssystem: Trotz Anerkennung des Klimanotstands wird Bürger*innen der Zugang zur EU-Gerichtsbarkeit erschwert. Obwohl Klimaschutz auch Menschenrechtsschutz ist. |

Lesen!

Was verbindet zehn Familien aus der EU, Kenia und Fidschi mit einem schwedischen Jugendverband? Sie klagen gemeinsam gegen die Verletzung ihrer Grundrechte durch die unzureichende Klimapolitik der EU. Ihre Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit, Gesundheit und Eigentum werden bereits beim aktuellen Stand des Temperaturanstiegs um ca. 1 Grad Celsius verletzt. Das bestehende EU-Klimaziel für 2030 kann die Kläger*innen nicht ausreichend schützen. Daher fordern sie einen wirksameren Grundrechtsschutz und eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik, die mit Menschen- und Grundrechten kompatibel ist. Der Fall ist auch als der People’s Climate Case bekannt und wird seit 2018 von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch e.V., Climate Action Europe (CAN) und Protect the Planet sowie der Rechtsanwältin Dr. Roda Verheyen und Prof. Gerd Winter betreut.

Menschen aus der ganzen Welt klagen für das Klima und ein Recht auf Zukunft. Fotos: Germanwatch e.V.

Erste Erfolge im Kampf gegen europäische Klimaschäden

Neben der People’s Climate Case haben zwei weitere Präzedenzfälle in Europa in den letzten Jahren neue Impulse für den Klimaschutz gegeben. Zum einen wurde im Fall Huaraz, die Klage des peruanischen Bergführers Saúl Luciano Lliuya, erstmals von einem deutschen Gericht anerkannt, dass Unternehmen für Klimaschäden, auch im Globalen Süden, haften müssen. Zum anderen hat Urgenda, eine niederländische NGO, von 2015 bis 2019 eine Klimaklage vor Gericht gebracht. Es ist die erste der Welt, in der das höchste nationale Gericht einen Staat rechtlich dazu verpflichtet hat, Emissionen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das Gericht kritisierte außerdem, dass bisherige Maßnahmen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, was Auswirkungen auf die Gerichtsurteile in gut 40 weiteren Ländern haben könnte, die die Konvention ebenfalls unterschrieben haben.

Kämpfe für den Klimaschutz verlagern sich zunehmend in die Gerichtssäle. Weltweit wurden in den letzten 30 Jahren rund 1587 Klimaklagen initiiert, darunter 57 gegen die EU.

Grafik: Flourish. Die Daten dieser Grafik sind folgendem Policy Report der London School of Economics and Political Science entnommen: Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot.

Anklagende Stimmen

Die Kläger*innen bilden eine internationale sowie intergenerationelle Gruppe: Bürger*innen, wirtschaftliche Akteur*innen, Nicht-Regierungsorganisationen, Bundesländer, Städte, Kommunen - sie alle klagen. Ihre Klimaklagen richten sich gegen Unternehmen, nationale Regierungen oder EU-Institutionen. Einzelpersonen werden in der Regel von NGOs und Umweltverbänden unterstützt, die die Kläger*innen betreuen und die Klage mit Öffentlichkeits- und Pressearbeit begleiten.

Vielfältige Ziele, vielfältige Ursachen

„Die Ziele von Klimaklagen sind vielfältig, denn die Ursachen der Klimakrise und ihre Auswirkungen sind es auch.“, sagt Lili Fuhr, die Referentin für internationale Umweltpolitik von der Heinrich-Böll-Stiftung im Interview mit treffpunkteuropa.de. Sie erklärt, dass es um mehr als nur die unmittelbare Durchsetzung der Interessen der Kläger*innen geht. Einige Klagen, erzählt Fuhr, schreiben Rechtsgeschichte und bringen Klimagerechtigkeit strategisch voran. Andere hingegen zielen darauf ab, dass Regierungen beispielsweise die Klimaziele des Pariser Abkommens umsetzen. Neben den Regierungen werden auch Konzerne angeklagt, die „die Produktion und Förderung von fossilen Brennstoffen drosseln oder einstellen” sollen. Wiederum andere wenden sich gegen Klimamaßnahmen, die beispielsweise Landrechte oder Rechte indigener Bevölkerungen angreifen.

Lili Fuhr zeigt anhand der Beispiele, dass die Klagen auf ganz verschiedenen Ebenen - national, regional, international ansetzen und Druck auf politische, wirtschaftliche sowie private Akteur*innen ausüben sollen. Dabei sollen die Verursacher*innen den Betroffenen des Klimawandels eine finanzielle Unterstützung bieten. Es geht auch darum, bestehende Gesetze zu verändern, neue Gesetze einzuführen oder geplanten Vorhaben, die den Klimaschutz oder fundamentale Rechte beeinträchtigen können, entgegenzuwirken. Nicht zuletzt soll auf eine Dringlichkeit der Rechtsfortbildung aufmerksam gemacht werden, die den Zugang zu europäischen Gerichten für Klimabetroffene vereinfacht.

Klimaschutz, ein Menschenrecht

Die Klimaklagen beruhen auf dem Verständnis, dass der Klimawandel menschengemacht ist und somit bestimmte Personengruppen, seien es politische Akteur*innen oder auch Unternehmen, zur Rechenschaft für ihre Klimaschäden gezogen werden können. Gestützt werden die Klagen durch den wachsenden Klimaforschungszweig im Bereich der Zuordnungsforschung. Die gerade einmal 6 Jahre alte wissenschaftliche Disziplin untersucht vereinfacht gesagt, die Ursachen von Extremwetterereignissen. Dabei werden mögliche Wetterszenarien von heute mit möglichen Wetterszenarien in einer Welt ohne menschengemachten Klimawandel verglichen.

Aus Sicht vieler Kläger*innen ist Klimaschutz auch Menschenrechtsschutz, der eingeklagt werden darf, so Rechtsanwältin Roda Verheyen. Zum einen müssen Verlust und Schädigungen durch den Ausstoß von Treibhausgasen, die Grundrechte von Individuen untergraben, eingestellt werden. Zum anderen sollten Verursacher*innen für den Schutz der Gefährdeten und die auftretenden Schäden aufkommen.

Wie du die EU verklagen kannst

Individuen versuchen zunehmend, die Verursacher*innen des Klimawandels rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Wenn Einzelpersonen oder Unternehmen infolge einer Handlung oder Untätigkeit einer EU-Institution Schaden erlitten haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Entweder sie beschreiten den nationalen Rechtsweg und die Rechtssache gelangt per Umweg, beispielsweise über das Vorabentscheidungsverfahren, vor die europäischen Gerichte oder sie wenden sich direkt an die europäischen Gerichte.

Das europäische Gericht (EuG) fällt Urteile über Nichtigkeitsklagen von Einzelpersonen, Unternehmen und in einigen Fällen EU-Institutionen. Als oberstes rechtsprechendes Organ der EU befasst sich der europäische Gerichtshof (EuGH) dagegen mit Anträgen auf Vorabentscheidungen von nationalen Gerichten, bestimmten Nichtigkeitsklagen und Berufungen. So können beispielsweise Verfassungsbeschwerden in Deutschland an den europäischen Gerichtshof weitergeleitet werden.

Mit einer Nichtigkeitsklage, die auf Artikel 263 AEUV basiert, wird die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Handlungen oder Rechtsakten der Unionsorgane gefordert, die zum Ziel hat, eben jene als rechtswidrig zu erklären. Mit einer Amtshaftungsklage nach Artikel 340 AEUV können Kläger*innen gegen Schäden vorgehen, die aus einer rechtswidrigen Handlung der EU-Institutionen resultieren.

EU hat Angst vor Klageflut

Um allerdings vor dem europäischen Gericht klagen zu dürfen, müssen die Kläger*innen nachweisen, dass sie durch eine Handlung oder Untätigkeit der EU direkt und individuell betroffen sind. Ob die Kläger*innen individuell betroffen sind, wird auf der Basis der sogenannten Plaumann-Formel entschieden, welche auf einem Urteil aus den 1960er Jahren basiert. Sie besagt, dass das entscheidende Kriterium die Einzigartigkeit und Exklusivität der Betroffenheit darstellt. Damit liegt eine individuelle Betroffenheit vor, wenn der angegriffene Rechtsakt die Kläger*in „wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer, ihn*ihr aus dem Kreise aller übrigen Personen heraushebender Umstände berührt“.

Dadurch soll augenscheinlich verhindert werden, dass das europäische Gerichtssystem von einer Welle an Klagen überschwemmt wird und an Handlungsfähigkeit verliert. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass es deutlich schwieriger ist, Zugang zu den europäischen Gerichten zu finden, als auf nationaler Ebene zu klagen. Insbesondere in Bezug auf Klimaschäden wird die Plaumann-Formel zum Problem: Oftmals sind nicht nur Individuen, sondern eine Vielzahl an Personen von den Schäden betroffen, sodass ihnen die Klagebefugnis abgesprochen wird. Das stellt Klagen in Bezug auf Umweltrecht vor einen quasi unmöglichen Test, erklärt Mariolina Eliantonio, Professorin für Europäisches und vergleichendes Verwaltungsrecht und -verfahren an der juristischen Fakultät der Universität Maastricht. Durch die Notwendigkeit, individuelle Betroffenheit vorzuweisen, verweigere der europäische Gerichtshof den EU-Bürger*innen Zugang zu den Gerichten in Umweltfragen fast vollständig.

„Dabei geht es allein um die Klärung der Zulässigkeitsfrage”

Dementsprechend wurde die Klage des People’s Climate Case in erster Instanz aufgrund der mangelnden individuellen Betroffenheit durch das europäische Gericht abgewiesen. Daraufhin haben die Kläger*innen ein Rechtsmittelverfahren beim europäischen Gerichtshof eingereicht und die Überprüfung der Entscheidung des europäischen Gerichts veranlasst. Das Europäische Parlament und der Rat haben bereits eine Abweisung der Klage auch in zweiter Instanz beantragt. Auch im Rechtsmittelverfahren geht es alleine um die Klärung der Zulässigkeitsfrage und noch nicht um die Forderungen der Kläger*innen hinsichtlich einer ambitionierteren Klimapolitik: „Bislang hat sich das Verfahren nur mit sehr technischen und noch nicht mit inhaltlichen Fragen befasst”, sagt Caterina Freytag, Referentin für Klimaschutzklagen bei Germanwatch e.V., im Interview mit treffpunkteuropa.de.

Gefangen zwischen nationalen und europäischen Gerichten

Das Europäische Parlament und der Rat schlagen in ihrer Reaktion auf die Rechtsmittelschrift einen teuren und wenig erfolgreichen Umweg vor: Das Einklagen schärferer Emissionsreduktionen vor nationalen Gerichten. Diese könnten unter Umständen den europäischen Gerichtshof zu einem Urteil auffordern. Die Professorin Mariolina Eliantonio sieht solch einen Verweis auf europäischer Ebene statistisch gesehen als unwahrscheinlich an. Um eine Reduktion der gesamten EU-Emissionsmenge zu erreichen, müssten die Kläger*innen außerdem gegen alle 27 Mitgliedstaaten der EU Klage erheben. Zudem sind nationale Gerichte nicht dazu verpflichtet, die Einhaltung der europäischen Klimaziele vom europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen.

Die Entscheidungen des Europäischen Parlaments und Rates wirken paradox, so Professor Gerd Winter, ein Rechtsvertreter der klagenden Familien. Mit insgesamt 429 Pro-Stimmen, 225 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen wurde im November 2019 der Klima- und Umweltnotstadt vom Europäischen Parlament ausgerufen. Damit fordern sie zum einen eine schärfere Einhaltung der Klimaziele, und gleichzeitig erschweren sie den Kläger*innen die Einforderung von Klimaschutz, gebunden an die europäische Grundrechte, vor den EU-Gerichten.

Grafik: erstellt von Dilşad Aladağ.

EU weist Verantwortung von sich

Professorin Mariolina Eliantonio zufolge ist eine Neuinterpretation der Kriterien der individuellen und direkten Betroffenheit notwendig, um Zugang zum europäischen Gerichtssystem in Umweltfragen zu gewährleisten. Die derzeitige Auslegung sei unverhältnismäßig restriktiv, da es andere Möglichkeiten gebe, den Zugang zu den Gerichten zu regulieren. In einigen Mitgliedstaaten können NGOs beispielsweise vor Gericht ziehen, wenn sie sich einer Prüfung unterziehen und in ein entsprechendes Register eingetragen sind. In anderen Mitgliedstaaten müssen sie nachweisen können, dass die angeklagte Problematik, beispielsweise eine Klage mit Bezug auf Biodiversität, in ihren Kerninteressen liegt. Dabei müsste die EU in Sachen Umwelt- und Klimaklagen eine Vorreiterrolle übernehmen, um Betroffenen der Klimakrise auch auf europäischer Ebene Gehör zu verschaffen.

Was können Klimaklagen trotzdem auf europäischer Ebene bewirken?

Klimaklagen beeinflussen den Klimaschutz mehr als nur auf juristischer Ebene. Nach dem Prinzip „Kooperation, wo möglich, Konfrontation, wo nötig”, sind Klimaklagen nur eines von vielen Instrumenten des Klimaschutz- und Menschenrechtsaktivismus, sagt Caterina Freytag, Referentin für Klimaschutzklagen bei Germanwatch e.V. „Klimaklagen sind dabei rechtliche und rechtsbasierte Instrumente, die eingebettet in politische Strategien und Kampagnen Wirkung entfalten können”, so Lili Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung. Auf diese Weise stärken sie Solidarität unter den Betroffenen und generieren öffentliche Aufmerksamkeit für die globale Klimakrise.

Trotz mehrfacher Abweisungen können Klimaklagen politische Wirkung zeigen: So hat sich das Europäische Parlament in seiner Position zum Klimaschutz inhaltlich den Forderungen der People’s Climate Case genähert. Ablehnungen einer Klage auf europäischer Ebene führen oftmals dazu, dass auf den nationalen Rechtsschutz verwiesen wird. Dadurch werden Klimaklagen auf nationaler Ebene gestärkt.

Nun beschloss die Europäische Kommission, dass die im europäischen Green Deal formulierten Ziele im neuen EU-Klimagesetzes rechtlich verankert werden. Dies kann einen positiven Beitrag dazu leisten, dass Kläger*innen die EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten vor Gericht für ihre Klimaschutzambitionen verantwortlich machen können. Damit repräsentiert das neue EU-Klimagesetz mit dem angepassten Ziel zwar einen enormen Fortschritt, allerdings ist es immer noch nicht mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel. Dennoch zeigt die Veränderung auf europäischer Ebene, dass die Kläger*innen des People’s Climate Case mit ihren Forderungen richtig liegen. Bereits 2018 argumentierten sie, dass höhere Klimaziele für 2030 notwendig und umsetzbar sind.

Doch es bleibt ein fundamentales Problem: Die aktuelle Auslegung der individuellen Betroffenheit ist nicht kompatibel mit der globalen Dimension des Klimawandels. Dies führt dazu, dass auf europäischer Ebene keine*r dagegen vorgehen kann, auch wenn alle davon betroffen sind. „Hier bedarf es dringend einer neuen, zeitgemäßen Leseart. Eine Rechtsfortbildung ist überfällig”, fordert Caterina Freytag.

Carolin Hilkes studiert European Public Affairs und etwas mit Medien. Bei treffpunkteuropa.de unterstützt sie das Ressort „Länderfokus" und ist für den Monatsrückblick zuständig.

Arnisa Halili schreibt für das Ressort „Jugend, Kultur & Gesellschaft". Sie ist besonders daran interessiert, wie Europa in der Zukunft leben möchte.

| Die Macht des Lobbyismus: Eine Gefahr für die grüne Zukunft Europas

von Maria Mitrov Der European Green Deal zeigt in die richtige Richtung. Dem Projekt der Europäischen Kommission werden aber zunehmend Steine in den Weg gelegt – nicht zuletzt von einer übermächtigen Wirtschaftslobby, die Einfluss auf die europäische Klimapolitik ausübt. Eine Analyse. |

|

Lesen!

Ein „Zerrbild“ sei es, einerseits deutlich den Klimanotstand auszurufen und andererseits Industrien finanzielle Unterstützung zuzugestehen, die diesen Klimanotstand doch erst angeheizt haben - so lautete die fassungslose Reaktion von Greenpeace auf eine Abstimmung des Parlaments-Ausschusses für regionale Entwicklung (REGI), zuständig für die Regional- und Kohäsionspolitik der EU, im Juli 2020: Laut Letzterer soll der Just Transition Fund nun doch fossile Brennstoffe finanziell unterstützen. Als die Kommission im Januar 2019 einen Entwurf zum Fonds vorlegte, war das ausdrücklich noch nicht vorgesehen. Von Anfang an stand das Ziel im Fokus, bestimmten Regionen – allen voran Mittel- und Osteuropa – zum grünen Übergang zu verhelfen: weg von Kernenergie, Braunkohle und fossilen Brennstoffen insgesamt, hin zu neuen, grünen Arbeitsplätzen. Schließlich entschied im September aber auch das Europäische Parlament, fossilen Brennstoffen öffentliche Gelder aus dem Fonds zuzubilligen.

Dass dabei die Interessen einzelner Unternehmen – und eben nicht das Gemeinwohl in Hinblick auf die eskalierend voranschreitende Klimakrise – im Mittelpunkt standen, verwundert Nina Katzemich keineswegs. „In vielen Bereichen der EU-Politik üben Unternehmen einen Einfluss aus, der im deutlichen Ungleichgewicht steht zu dem, was die Zivilgesellschaft denkt", sagt die EU-Campaignerin von LobbyControl, einem gemeinnützigem Verein, der über die weitreichende Macht des Lobbyismus aufklärt.

Der Einfluss des Wirtschaftslobbyismus birgt zwei wesentliche Gefahren: Einerseits leidet die europäische Demokratie unter der Intransparenz, die mit der teilweise undokumentierten Masse von Interessensvertreter*innen und ihren Kontakten zu EU-Politiker*innen einhergeht – was auch zu Misstrauen gegenüber der Brüsseler Politik auf Seiten europäischer Bürger*innen führt. Andererseits hat dieser Einfluss dramatische und sehr reale, teilweise irreparable Auswirkungen auf die Klimapolitik der EU: „Das, worauf die Politik eigentlich verbal hinarbeitet, wird nicht erreicht - unter anderem, weil sich die Lobby so stark in den Weg stellt", kritisiert Katzemich insbesondere in Hinblick auf das Klimaneutralitätsziel für 2050.

Lobbyregister: Eine Frage der (In-)Transparenz

Schätzungen von LobbyControl zufolge tummeln sich in Brüssel etwa 25.000 Lobbyist*innen - eine Zahl, die weltweit nur noch von Washington D.C. übertroffen wird. Mit einem insgesamt milliardenschweren Jahresbudget sind die Interessenvertreter*innen nicht zu unterschätzende Akteur*innen auf der Bühne der Europäischen Union. Doch gerade ihre Vielzahl ist ein Problem: Wo viele Einflussnehmer*innen sind, entwickelt sich ein Interessen-Wirrwarr, in dem man schnell den Überblick verliert. Unweigerlich führt ihre hohe Anzahl zu Intransparenz und belastet so die EU-Politik im Rahmen demokratischer, also auch durchsichtiger Entscheidungsfindung.

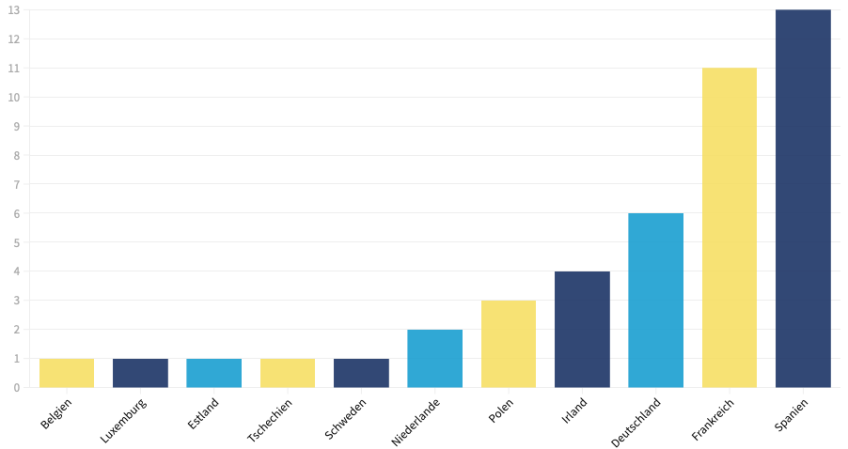

Quelle: Statista & EU-Transparenzregister/LobbyFacts.eu

Seit 2008 kennt die EU zumindest eine Teillösung für dieses Problem: Das sogenannte Transparenzregister verzeichnet seitdem die meisten Lobbyorganisationen, in den letzten Jahren hat sich die Zahl bei knapp 12 000 eingependelt. Das vom Parlament und der Kommission eingeführte System ist öffentlich zugänglich und lässt erahnen, wie die Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Lobbys aussehen: Über 6000 der eingetragenen Akteure kommen aus dem wirtschaftlichen Bereich und vertreten die Interessen großer Konzerne und Industriebranchen. Gerade mal ein Viertel der verzeichneten Interessensvertretungen sind Nichtregierungsorganisationen (NGOs), noch düsterer sieht es für Think Tanks und akademische Institutionen aus. Katzemichs Fazit zum Lobbyregister ist dennoch eher positiv: Wenngleich der Eintrag ins Transparenzregister bislang freiwillig sei und das System verbesserbar, so funktioniere es zumindest. Ihre Kritik liegt woanders: „Was uns im Moment vollkommen fehlt, ist der Rat“, beklagt sie.

Tatsächlich steht der Ministerrat bislang außerhalb der Registerregelung. Die politischen Verflechtungen zwischen Mitgliedsstaaten und Lobbyist*innen sind nicht ansatzweise ersichtlich, obwohl eindeutig ist, dass die Interessen der nationalen Wirtschaftsmächte die Gesetzgebung in Brüssel beeinflussen. Katzemich bemängelt, dass der Ministerrat bislang nicht oft genug in die Verantwortung genommen werde, wenn es um die EU-Lobbypolitik gehe: Nicht selten entpuppen sich die Mitgliedsstaaten als mächtige Vetospieler*innen, die wirtschaftskritische Entscheidungen am Ende zumeist verwässern, um die Anliegen ihrer nationalen Unternehmen zu berücksichtigen. Umso dringlicher wäre ein verbindliches Transparenzregister, das nicht nur für Parlament und Kommission, sondern auch für den Rat der EU gilt – und damit für alle drei am Ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beteiligten Institutionen.

Diese Dringlichkeit hat Brüssel inzwischen erkannt. Im September 2016 schlug die Kommission vor, ein Lobbyregister einzuführen, welches für alle EU-Ebenen verbindlich ist. Frans Timmermans, damals Erster Vizepräsident der Juncker-Kommission, betonte die Notwendigkeit, den Bürger*innen einen Überblick darüber zu ermöglichen, wer welche Interessen europapolitisch vertrete. Der Vorschlag fußte auf der simplen Regelung: Ohne Eintrag im Register sollten keine Treffen zwischen Lobbyist*innen und EU-Entscheidungsträger*innen stattfinden dürfen. Die bisher geltende Regelung untersagt lediglich Treffen zwischen Kommissionsmitgliedern und jenen Lobbyist*innen, die nicht im freiwilligen Transparenzregister eingetragen sind. Im Juni 2020 setzten erneut Gespräche zwischen Parlament, Kommission und Ministerrat ein, um eine verbindliche Drei-Institutionen-Lösung zu finden. Wenngleich eine solche Entscheidung nicht verspricht, bald gefällt zu werden, symbolisieren die Gespräche zumindest die Bereitschaft, ein Problem nicht länger mit einer Teillösung abzuspeisen.